小寺 美江

管理栄養士

1974年生 横浜市在住

愛媛県松山市出身

インターハイ出場・15年にわたる摂食障害を自力で克服・2児の子育て経験を通して「日常レベルに落とし込んだ具体的な食教育の必要性」を強く実感。2012年に母親のための食育講座を立ち上げ後、ライフステージや疾病に応じた栄養指導を栄養学に基づいて行うために子育てしながら大学に通い、41歳で栄養士となる。大学研究室にて産官学連携事業に従事した他、メニュー開発・健康推進事業・保育園事業部本社等で実務を積み、管理栄養士取得。

開催した食育講座・セミナー・講演はわずか3年で1300人以上が受講。

幼稚園・小学校・中学校・横浜市・子育て心理学協会などで保護者向けに「体と心のレジリエンスを育てる食生活」をテーマに食育講座を担当。

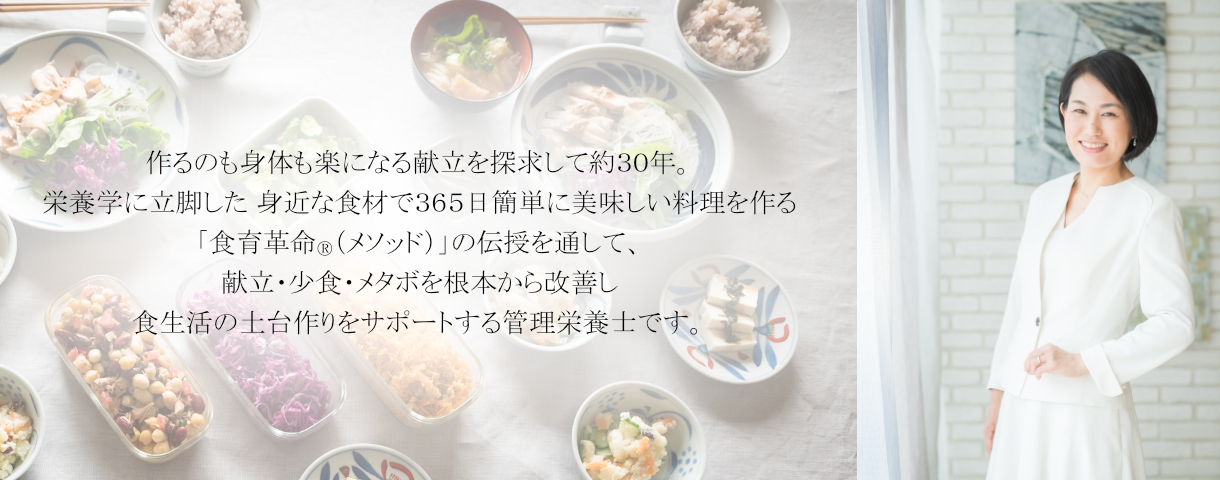

毎日バランスが良くておいしい献立がぱっと浮かび、365日の食生活をラクに回せるようになる方法と考え方を体系化した「食育革命®」を主宰する献立塾にて伝授。

「やさしい栄養学」「シンプルな調理方法」「個々に合わせたスモールステップの提案」「好き嫌いを改善する味覚の作り方」で、受講者自身が自分の家族に合った献立で食事を提供できるよう実践力と継続力の向上をサポート。

趣味:テニス・ライアー(竪琴)・陶磁器の窯元巡り

好きな言葉:一期一会

●略歴

東京学芸大学 教育学部 保健学選修卒

女子栄養大学 短期大学部 食物栄養科卒(管理栄養士)

家庭料理技能検定2級(優良賞受賞)

食生活指導士1級

私が歩んできた道と仕事に対するスタンスについて

幼少から毎日練習を積むスポーツ少女でした。高校生時代に始めたテニスでインターハイ出場。子ども時代を厳しい体育会系の世界で過ごしてきました。

とても体力と根性が必要な生活を送る経験の中で「根性論ではなく、安全なスポーツ環境、子どもの心と身体が健全に育つ練習方法やスポーツ心理学について学び、運動の楽しさや素晴らしさを伝えられる教師になりたい」と思い、18歳で親元を離れて進学。競技を続けながら教育学部の保健体育科で保健学を選修し、学校保健や健康教育を専門として学びました。

しかし、教員採用試験を目前に控えたころ、改めて厳しかった競技生活を乗り越えてきた経験を振り返り「厳しい練習・過酷な試合・タイトルを取るためのストレスを乗り越えるためには食事が非常に重要だった」と確信したことで食を深く学びたいと思い始めました。そして卒業を間近に控えた冬、健康教育への学びに一旦区切りをつけ、一大決心して進む道を大きく変更するに至りました。

地元の企業に就職し、休日の給料をつぎ込んで栄養学や料理の勉強を始めました。総合職でしたので中四国内を約1年単位で異動することになり、各地でおいしいものを食べ、ジャンルを問わず料理を習える先を訪ねるのがライフワークとなりました。

業務面では、様々な部署で仕事を任せていただき、おかげさまで食品を扱う部門に在籍した際のコンテストで社内優勝も果たし、食に関わる仕事の楽しさを味わうことができました。

しかし私は、23歳を過ぎてから酷いアトピー性皮膚炎を発症していました。

全身に広がる湿疹。顔は繰りかえす炎症で赤く腫れ、皮膚がポロポロと剥がれ落ちる。20歳代は化粧がほとんどできず、症状がひどい日は顔を洗うことすら苦痛という日々を送りました。「鏡を見るたびに自分の醜い姿と対面する」という経験から「食べ物で自分の体質を変え、食事で自分の体調を整えるためにはどうしたらいいのだろう?」と、食養生に興味を持ちました。

さらに私は、さまざまな要因が重なり19歳で摂食障害を発症してしまい、15年以上もの長い間、症状に苦しむ生活をしてきました。自分を責め続ける人生のどん底を経験しています。

小さい頃から食べることも作ることも大好きだった私が、料理や食事の楽しさを失い「生きているためには食べなくてはならない」という当たり前のことが、どう頑張ってもほとんどできなくなってしまったのです。辛い現実を歩むことになってしまった私は、「食べるとは」「生きるとは」「幸せとは」という哲学的な問いにも向き合あわざるをえませんでした。

当時、治癒困難と言われた摂食障害を私は病院に通うことなく克服しました。

この長い長い「克服過程」で、さまざまな「栄養学・料理法・食養生・心理学」を学ぶ機会に恵まれました。

これらの学びの中で「食事を適切に摂らないことの結末がいかに恐ろしいか」ということと「部分的な栄養素を摂るのではなく、食生活全体を俯瞰し、毎日の食事を自分に合った形でしっかりと食べていくことの重要性」「毎日の食事で私は生かされている」を、身をもって深く知ることができました。

また、どんなに自分が望まない病気であったとしても「そうなるしかなかった理由が存在するんだよ」という優しい視点があることを知りました。心身症を治すには、頑張る方向性のずれを修正し「必要のない努力」を手放していくことや、自分の気質に気付き「安心の耐性領域を広げていく」ということが必要不可欠なのですが、これらを実際に体験することで治癒が進んでいきました。

私は自分で病気だと自覚し自ら通院を始めましたが、当時の私には病院に根気よく通う気力が無く、1~2年で通院をやめてしまいました。その後、通院こそしませんでしたが沢山の書籍や公認心理士の方の支援を受けられたからこそ、全快した今があります。一進一退の時期も含め、全ての過程1つ1つが私のかけがえのない財産です。

運よく優しい夫と出会い、不妊治療を経て2児の母親になることができました。

そのおかげで「自分の食事で子供が元気にすくすく育っていく喜び」がいかに大きいかということ、「子どもの成長という自然の摂理の美しさ」などを知ることができました。

それと同時に、いつでもどこでも食べ物が買える時代であり「健康・ダイエット・子どもの知育・教育」などの情報があふれかえっているため、自分にとって必要な情報や物を選び、自信をもって実践していくことの難しさと基礎知識の重要性を経験しました。

このことがきっかけで、母親が食育を学ばないといけない時代なんだと分かり、自分が学び実践してきたことを伝えようと「子育てのかなめ!お母さんのための食育講座」をスタートさせました。

しかし、この食育講座を始めてしばらくたった頃「食育だけでは解決できない問題がある」という壁にあたりました。家族の食事作りを担っている女性が「子ども・自分・夫それぞれにとっての適切な食事量や食事内容」について具体的なアドバイス(栄養指導)を必要としており、そのためには国家資格が必要だと知ったのです。

また、「知っていてもできない」「やってみたけれど続かない」「色々頑張っているのに効果を感じられない」「献立を考えるのが大変」「子どもの好き嫌いが心配。作っても子どもが食べてくれない」と困っている現状も目の当たりにし、真面目で知的なお母さん達がどれほど努力し、頑張って食事を作り食べさせているかの一端を目の前にした瞬間でもありました。

加えて、年齢とともに様々な健康不安が増してくる夫の食事を妻が作っているケースが今の日本ではまだまだ多く見られます。私は夫が安全に17㎏減量した経過に伴走した経験を通して、大切な人が健康でいてくれることがどれほど家族の心や未来を明るくしてくれるか、深く心に沁みています。

これらを体験するうち「私はライフステージや病態に応じた科学的根拠のある栄養指導や情報提供をできる人になる為、大学で学び管理栄養士になりたい」という思いが生じました。次女4歳という子育て中ではありましたが、夫や離れて暮らす両親の力強い支えを受け、41歳で栄養士の資格を取得しました。

(その後、厚生労働省規定の実務経験を積み、管理栄養士を取得。)

2度目の大学を卒業後、私が様々な学びと経験を通して身に着けてきた「我が子や身近な大切な人の健康を“食事”から作り出せる人になる方法」を誰かのために役立てたいと思い、体系的にまとめた「食育革命®(メソッド)」を作成し2016年から伝授を始めました。

現在私は、食・健康・ダイエットなどの情報が溢れる現代において、情報を俯瞰し取捨選択するために必要な「食生活の自分軸」を持つことの大切さとその作り方、自分の家族に合ったバランスのよい美味しい献立を作り続けるためのスキルアップをサポートしています。

若かりし頃「健康教育」を選修した経験から「食事さえ良ければ大丈夫」ではなく、食事はとても重要だけれど食事は健康を作る一部であるという視点を大切にしています。

そして、食べることは生命のリレーであり、人間が生き抜くために醸成させてきた「つながり」が生む「安心・安全感」がもたらす個人への影響を見つめることを大切にしています。

私は人から見たら「辛そうな人・なんか大変そうな人」と思われる状態を乗り越え、楽しくてラクな食生活を手に入れたことで、体力と生命力が戻り、人生が潤い喜びが鮮やかで大きなものになりました。

レジリエンスを信じ、治癒を待ってくれた方々に恵まれたからこそ、今、幸せに生きていられるのだと感謝しています。また、幼少期から母が食事の大切さを認識し「栄養的にも心理的にも満たされた食事」を私に提供し続けた恩恵を受けたとも感じています。母以外からも恵まれた食教育を自然と受けられる環境で育ちました。

食育を伝える立場になって改めて自分の辛かった経験に対して思うことがあります。

それは、伝える立場になるなら、食育や栄養バランスのよい食事が人にどのように影響していくかについて、世代を超えて受け取ったものや学問として学ぶだけでは不十分であり「回復(治癒)という過程の中で、自分の体験をもって知るべき要素があった」から経験したということです。

栄養学に関する様々な研究が進んできましたが、それでも人に対する疫学的研究は道半ばであり、「食べること」に対して指針は策定されていますが正解は存在しません。明確に断言できないこと(してはいけないこと)が、現段階ではまだまだ多いのです。

毎日の食事に関しては、このような「答えのない世界」ではありますが、自分の中に答えと安心感を持っている人として在りたいと思っています。そして、食育が人生の土台となることを信頼し、柔軟で流動的な答えを持ちながら、献立に落とし込んで実践し続けたい方にフックを提供できる存在でいようと思っています。

略歴

女子栄養大学短期大学部 食物栄養科卒(管理栄養士)

食生活指導士1級

家庭料理技能検定2級(優良賞受賞)